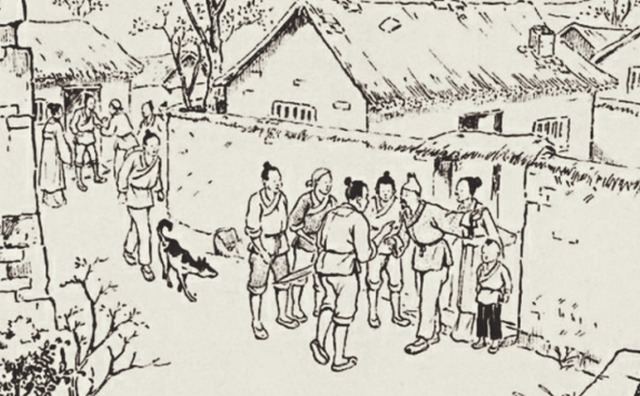

暮春的午后,李家村口的老槐树下,几个孩童正追逐打闹。忽然,一个眼尖的孩子指着远处尘土飞扬的小路喊道:"快看!那是举人老爷的车马!"

村口顿时热闹起来。正在菜园里摘豆角的张婶直起腰,手搭凉棚张望;铁匠王叔放下烧红的铁块,在围裙上擦了擦手;就连八十多岁的赵太公也拄着拐杖,颤巍巍地从屋里走出来。

尘土中,一匹青骢马缓缓走近。马背上坐着个身着靛蓝长袍的年轻人,腰间系着代表举人身份的锦带,在阳光下泛着柔和的光泽。

"是善文!李善文中举回来了!"张婶激动地拍着大腿。

李秀才勒住马缰,翻身下马,朝围上来的乡亲们深深一揖:"各位叔伯婶娘,善文回来了。"

"哎哟,使不得使不得!"赵太公连忙扶住他,"你现在是举人老爷了,哪能给我们行礼。"

李秀才笑着摇头:"太公说哪里话。没有乡亲们当年的照应,哪有善文的今日?"

他边说边从马鞍旁的布袋里掏出一包油纸裹着的糖果,分给眼巴巴望着他的孩子们。孩子们欢呼着接过,七嘴八舌地喊着"谢谢举人老爷"。

"善文啊,县里周老爷在祠堂备了酒席,就等着给你接风呢!"王叔热络地拍着他的肩膀。

李秀才却婉拒道:"多谢周老爷美意。只是离家三年,我想先去看看家母。"

辞别众人,李秀才牵着马往村西头走去。远远地,他就看见自家那间低矮的茅草屋前,一个熟悉的身影正踮着脚张望。

"娘!"李秀才眼眶一热,快步上前跪下,"儿子回来了。"

李母颤抖着双手扶起儿子,眼泪顺着皱纹纵横的脸颊滚落:"回来就好,回来就好...快进屋,娘给你做了最爱吃的豆腐。"

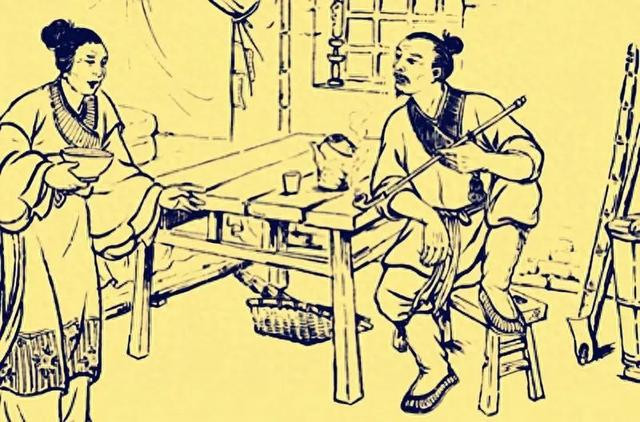

屋内,简陋的木桌上摆着一碗热气腾腾的豆腐,雪白的豆腐块浸在琥珀色的酱汁里,上面撒着翠绿的葱花和喷香的麻油。

李秀才迫不及待地拿起筷子,夹了一块送入口中。

"怎么样?"李母期待地问。

"还是娘做的豆腐最香!"李秀才满足地眯起眼,"在省城读书时,最想的就是这一口。"

李母笑得眼睛弯成月牙:"慢点吃,锅里还有呢。"

正说着,门外传来一阵窸窣声。李秀才转头看去,只见一个衣衫褴褛的老乞丐倚在门框上,眼巴巴地望着桌上的豆腐。老人头发花白,脸上布满沟壑般的皱纹,但一双眼睛却出奇地清亮。

"老人家,您饿了吧?"李秀才放下筷子,起身相迎。

老乞丐局促地搓着手:"举人老爷,老朽...老朽闻着香味..."

李母连忙从锅里又盛了一碗豆腐,还拿了个刚蒸好的窝头。李秀才接过,亲自端到老乞丐面前:"您请用。天还凉,趁热吃暖和些。"

老乞丐颤抖着接过碗,狼吞虎咽地吃起来。李秀才注意到老人的指甲缝里全是泥垢,但捧着碗的手却意外地修长干净。

"慢些吃,别噎着。"李母又倒了碗热水递过去。

老乞丐一口气吃完豆腐,抹了抹嘴,突然抬头直视李秀才的眼睛:"后生,你心善。"

李秀才正要客气几句,却见老人神色一肃,压低声音道:"听老朽一句劝,今夜子时之前,无论发生何事,切莫归家!切记!切记!"

说完,不等李秀才反应,老人便拄着拐杖快步离去,转眼就消失在村口的小路上。

"这..."李秀才愣在原地,手中的空碗差点掉落。

李母也一脸诧异:"这老人家怎么说话没头没尾的?"

老乞丐的身影消失在村口的小路尽头,李秀才仍站在原地,手中的空碗微微发颤。夕阳的余晖将他的影子拉得老长,投在斑驳的土墙上。

"文儿,怎么了?"李母轻轻拍了拍儿子的肩膀,"那老人家怕是饿糊涂了,说些胡话。"

李秀才回过神来,将空碗递给母亲:"娘,您看那老伯的眼神,不像是疯癫之人。说话时目光清明得很..."

李母接过碗,眉头微蹙:"也是奇怪。咱们这村子小,从没见过这号人物。"她转身往灶台走去,"别多想了,来帮娘收拾碗筷。"

李秀才跟着母亲进了厨房,心不在焉地擦拭着灶台。老乞丐那双清亮的眼睛和郑重的警告,在他脑海中挥之不去。

"娘,"他突然开口,"我想去问问村里人,可有人认识那位老伯。"

李母停下刷碗的手,在围裙上擦了擦:"去吧,顺便去趟族长家。你中举回来,按礼数该去拜见。"

李秀才点点头,换了身素净的棉布衣衫出了门。暮色渐浓,村道上三三两两的村民正在收工回家。

"举人老爷!"铁匠王叔远远地招呼,"这么晚了还出门?"

李秀才快步上前:"王叔,今日可曾见过一位白发老丈,拄着拐杖..."

"哦,那个要饭的?"王叔挠挠头,"晌午时在祠堂附近见过,问我要水喝。看着面生,不像是附近村子的。"

正说着,张婶挎着菜篮子走来:"善文啊,你问的那个老乞丐,我倒是多看了两眼。那老人家虽然衣衫破烂,可说话文绉绉的,倒像个读书人。"

李秀才心头一动:"他可曾说过什么特别的话?"

张婶想了想:"就问了问村里有没有姓李的人家,我说西头李寡妇家儿子中了秀才...啊,现在该叫举人老爷了!"她不好意思地笑笑。

辞别二人,李秀才心事重重地往族长家走去。族长家的青砖大院在暮色中显得格外气派,门口挂着两盏红灯笼。

"善文来了!"老族长正在院中喝茶,见到李秀才连忙起身,"快进来坐。老朽正打算明日去你家道贺呢。"

寒暄过后,李秀才将老乞丐的事娓娓道来。老族长摸着花白的胡须,若有所思:"子时之前莫归家...这倒让我想起年轻时听过的一个故事。"

"什么故事?"李秀才倾身向前。

"说是前朝有个书生,也是好心施舍了个乞丐。那乞丐让他三日内莫近水边,结果第三日..."老族长压低声音,"那书生本要去赴诗会,路过河边时想起警告,绕道而行。后来听说,那日正午有艘游船翻了,淹死了好几个读书人。"

李秀才心头一凛:"族长的意思是..."

"宁可信其有啊。"老族长意味深长地说,"那老人家得了你的恩惠,没道理害你。"

离开族长家时,天已全黑。李秀才踏着月光往家走,远远望见自家窗口透出的昏黄灯光,心中一阵温暖,却又想起老乞丐的警告,脚步不由得慢了下来。

"文儿?"李母正在院中收衣服,看见儿子站在门口发愣,"怎么不进来?"

李秀才走进院子,犹豫片刻,还是将族长的话告诉了母亲。

李母听完,手里的木盆"咣当"一声掉在地上:"这...这可如何是好?"

"娘,您别慌。"李秀才扶住母亲颤抖的肩膀,"我想好了,今晚我去周秀才家借宿。他是我同窗,正好有事要商议。"

李母紧紧抓住儿子的手:"可是..."

"娘放心,"李秀才安慰道,"我明日一早就回来。您晚上把门窗关好,灶火一定要熄干净。"

收拾了几件随身衣物,李秀才又叮嘱了母亲几句,这才提着灯笼往村东头的周秀才家走去。夜风微凉,吹得灯笼里的火苗忽明忽暗。路边的草丛中,虫鸣此起彼伏。

"善文兄?"周秀才打开门,一脸惊讶,"这么晚了..."

李秀才作揖道:"实在抱歉。有些课业上的疑问,想与周兄彻夜长谈,不知可否叨扰一晚?"

周秀才热情地将他迎进屋:"求之不得!正好前日得了些好茶..."

这一夜,李秀才躺在周家的客房里,辗转难眠。窗外树影婆娑,偶尔传来几声犬吠。他时而想起老乞丐清亮的眼睛,时而担心独自在家的母亲,直到天边泛起鱼肚白,才迷迷糊糊睡去。

"善文兄!快醒醒!"周秀才急促的敲门声将他惊醒,"你家那边好像出事了!"

李秀才一个激灵坐起身,只见窗外浓烟滚滚,正是自家方向!

李秀才连鞋都来不及穿好,赤着脚就往外冲。周秀才急忙抓起一件外袍追上去:"善文兄!穿上衣服!"

晨雾中,李家方向腾起的黑烟格外刺目。李秀才的心跳如鼓,耳边嗡嗡作响,脑海中全是母亲苍老的面容。

"娘...娘一定不能有事..."他喃喃自语,脚下的步子更快了。

转过最后一个巷口,眼前的景象让李秀才双腿一软——自家偏屋已经烧得只剩骨架,几个乡亲正提着水桶往冒烟的主屋泼水。浓烟中,他隐约看见张婶搀着一个熟悉的身影。

"娘!"李秀才嘶哑着嗓子喊道,跌跌撞撞地冲了过去。

李母转过身,脸上满是烟灰,但神色还算镇定:"文儿!我没事。"

李秀才一把抱住母亲,浑身发抖:"怎么回事?怎么会起火?"

王叔抹了把脸上的汗,指着偏屋:"灶房起的火。昨晚风大,怕是吹倒了油灯。好在发现得早..."

"多亏了赵太公家的狗。"张婶插嘴道,"半夜叫个不停,把我们都吵醒了。出来一看,你家灶房已经烧起来了。"

李秀才这才注意到,母亲虽然安然无恙,但左臂的衣袖被烧焦了一角,不禁后怕不已:"娘,您没受伤吧?"

"没事没事。"李母拍拍儿子的手,"就是可惜了那些新做的豆腐..."

正说着,王叔从废墟里扒拉出一个黑乎乎的物件:"善文,你看这是什么?"

李秀才接过一看,竟是一个被熏黑的粗瓷碗——正是昨日给老乞丐盛豆腐用的那个!更令人惊奇的是,碗底用利器刻着四个清晰的字:"善心避劫"。

"这..."李秀才的手微微发抖,"是那位老伯..."

李母凑过来一看,顿时红了眼眶:"文儿,这是神仙点化啊!要不是你心善给了那碗豆腐,要不是你听了劝告没回家..."

围观的乡亲们听了事情原委,纷纷称奇。赵太公拄着拐杖走过来:"善文啊,这是你平日积德行善的福报。那老人家必是神仙化身,来报你的豆腐之恩。"

李秀才捧着破碗,朝着村口方向深深一揖:"多谢老丈救命之恩!"

接下来的日子,李秀才拿出积蓄修缮房屋,特意将灶房建得离主屋远了些。上梁那天,他摆了十几桌酒席,请全村人吃饭。

席间,李秀才举杯道:"各位乡亲,这次多亏大家及时相救,我娘才能平安无事。这一碗薄酒,聊表谢意!"

众人纷纷举杯,院子里热闹非凡。酒过三巡,张婶忽然问道:"善文啊,那老神仙的碗,你打算怎么处置?"

李秀才从怀中取出那个已经清洗干净的粗瓷碗,碗底的刻字清晰可见:"我请匠人做了个木匣,要将这碗供在家中堂上,让子孙后代都知道——"他环视众人,声音清朗,"一粥一饭,皆是恩情;举手之劳,或结善缘。"

后来,李秀才进京赶考,中了进士,被派往南方某县任职。临行前,他将老屋托付给乡亲照看,唯独带走了那个粗瓷碗。

据说他为官清正,体恤百姓,尤其善待乞丐流民。而那个"一碗豆腐救两命"的故事,也在十里八乡流传开来,成为教导子孙积德行善的活教材。

许多年后,有游方僧人路过李家村,在村口的老槐树下讲经说法。有好奇的孩童问起当年之事,僧人微微一笑:"所谓神仙,不过是心存善念的普通人罢了。一碗豆腐暖人肠,一句良言避灾殃。善心善行,自然会有善报。"

说完,他起身掸了掸僧袍上的尘土,拄着拐杖向远方走去。夕阳将他的影子拉得很长,恍惚间,竟与当年那个老乞丐有几分相似。